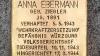

Am Ende wurde sie von den Nazis ermordet – in der Ungewissheit, welches Schicksal ihre Kinder wohl ereilt hatte. Und vor allem in Sorge um ihre Tochter, die wie sie inhaftiert worden war. Monatelang hatte Anna Ebermann aus Rottenbauer in einer kleinen, kalten Zelle auf ihre eigene Hinrichtung gewartet. Diese wurde am 17. März 1944 in Berlin-Plötzensee vollzogen.

WÜRZBURG/BERLIN