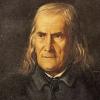

Friedrich Rückert (1788-1866) zählt neben Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Joseph von Eichendorff (1788-1857), Heinrich Heine (1797-1856) und Eduard Mörike (1804-1875) zu den meistvertonten deutschen Dichtern. Er selbst stand den Vertonungen seiner Verse eher reserviert gegenüber, räumte allerdings 1837 in einem Brief an den befreundeten Musiker Louis Hetsch (1806-1872) ein, beim Entstehen seiner Gedichte sie „innerlich gesungen zu haben“. Allerdings hielt er sich selbst für unmusikalisch, ein Instrument beherrschte er nicht.

Vor allem bei den Komponisten der Romantik erfreuten sich Rückerts Texte großer Beliebtheit, denn sie behandelten Themen wie sie auch in Volksliedern zu finden sind: Liebe, Abschied, Verlust, Heimat, Natur, die Jahreszeiten. Rund 500 Gedichte Rückerts wurden vertont, insgesamt sind um die 2000 Vertonungen nachweisbar. Am häufigsten vertont wurden die Gedichte „Ich liebe dich“ aus der Sammlung „Liebesfrühling“ (Erlangen 1834) und „Aus der Jugendzeit“ („Musenalmanach für das Jahr 1831“, Leipzig), das in der Vertonung von Robert Radecke (1830-1911) als „Schwalbenlied“ zum Volkslied wurde.

Einer der ersten Komponisten, der sich den Texten Friedrich Rückerts widmete, war der Wiener Franz Schubert (1797-1828). Er vertonte Gedichte aus Rückerts Sammlung „Östliche Rosen“ (Leipzig 1822), u. a. „Du bist die Ruh‘“, „Lachen und Weinen“ und „Daß sie hier gewesen“. Die Lieder versah Schubert mit eigenen Titeln. In den „Östlichen Rosen“ waren sie ohne Betitelung erschienen.

Ebenso wie Schuberts Vertonungen entstanden Robert (1810-1856) und Clara (1819-1896) Schumanns Liedstücke noch zu Lebzeiten des Dichters. Über fünfzig Kompositionen Robert Schumanns sind von Gedichten Rückerts inspiriert, darunter Stücke aus dem Liederzyklus „Myrthen“ („Du meine Seele, du mein Herz“) oder das Adventslied „Dein König kommt in niedern Hüllen“. In der Vertonung von Johannes Zahn (1817-1895) hat das Lied später Eingang in das Evangelische Gesangbuch gefunden.

Musikstücke mit heiterer Note

Mit seiner Frau Clara vertonte Robert Schumann 1841 zwölf Gedichte aus Friedrich Rückerts „Liebesfrühling“, unter diesen das bekannte „Warum willst du and´re fragen?“. Beinahe überschwänglich bedankte sich Rückert bei dem Komponistenpaar mit einem Gedicht: „Lang ist´s, lang; / seit ich meinen Liebesfrühling sang; / […] / Und nun gar / Kommt im einundzwanzigsten Jahr / Ein Vogelpaar, / Macht erst mir klar, / Daß nicht ein Ton verloren war.“ Zu einer persönlichen Begegnung zwischen Rückert und Schumann kam es 1844 in Berlin. Carl Loewe (1796-1869) zählt mit Robert Schumann zu denjenigen Komponisten, die Rückert am häufigsten vertonten. Ihm sind Musikstücke mit einer durchaus heiteren Note zu verdanken, wie z. B. „Hinkende Jamben“, in denen Rückert humorvoll die vermeintlichen Nachteile seiner Liebsten beschrieben hatte: „Ein Liebchen hatt´ ich, das auf einem Aug´ schielte; / Weil sie mir schön schien, schien ihr Schielen auch Schönheit. / […] / Jetzt hab´ ich eines, das auf einem Fuß hinket; / Ja freilich, sprech´ ich, hinkt sie, doch sie hinkt zierlich.“ Loewe setzte dieses kurze Gedicht ebenso humorvoll musikalisch um.

Die heute wohl bekannteste – und persönlichste – Vertonung aus dem dichterischen Werk Rückerts sind seine „Kindertodtenlieder“, die Gustav Mahler (1860-1911) zwischen 1901 und 1904 in Musik übertrug. Nach dem Tod seiner beiden Kinder Luise (1830-1833) und Ernst (1829-1834) hatte Rückert versucht, seinen Schmerz in über 500 Gedichten zu verarbeiten. Mahlers Kompositionen spiegeln diese Trauer und Verzweiflung wider, umso mehr vor dem Hintergrund, dass Mahlers Tochter Maria (1902-1907) nur wenige Jahre nach Vollendung der „Kindertodtenlieder“ ebenfalls an Scharlach verstarb.

Bis in die Gegenwart haben zahlreiche weitere bekannte oder auch weniger bekannte Komponisten Vertonungen von Texten Friedrich Rückerts vorgelegt. Dazu zählen die Vertonungen von Gedichten aus dem „Schi-King“, das kanonische Liederbuch der chinesischen Dichtung aus dem 10. bis 7. Jh. v. Chr., das von Rückert in Nachdichtung 1833 vorgelegt wurden. Der Komponist und Dirigent Bernhard Sekles (1872-1934) wählte aus dieser Sammlung 18 Gedichte für seine „Chinesischen Lieder“ aus.

In neuerer Zeit erfuhr die Poesie Rückerts neue Wege der Vertonung. Die Berliner Death Metal Band „Bellgrave“ legte 2013 ein Album mit einer Neuvertonung der „Kindertodtenlieder“ vor; die Nordhäuser Metalcore Band „Maroon“ fasste mit „Schatten“ ebenfalls ein Gedicht aus den „Kindertodtenliedern“ in Musik. Der Sänger Cosmic Berlin holte sich 2012 für sein Album „Goldene Zeit“ gleichfalls Inspirationen aus Gedichten Friedrich Rückerts.

Uraufführung im Gemeindehaus

Gegenwärtig beschäftigen sich auch Musiker in Rückerts Heimat mit den Werken des Dichters: Andreas Arnold (Würzburg) und der Schweinfurter „Mad Bob“ (Thomas Bickel) gewinnen mit ihrer Umsetzung in Musik den Werken Friedrich Rückerts weitere Facetten ab. Und im Theater im Gemeindehaus der Stadt wird mit einer Uraufführung von neuvertonten Rückert-Liedern für Streichquartett und Tenor eine weitere „musikalische Lücke“ geschlossen. Die Aufführung findet am Samstag, 23. März, um 19.30 Uhr statt.

Begleitet wird dieses Konzert-Projekt mit einer Sonderausstellung, die in Kooperation der Arbeitsstelle Rückert und des Museums Otto Schäfer entwickelt wurde. Die Eröffnung findet am Konzerttag, Samstag, 23. März, um 18.30 Uhr statt und ist bis 2. Juli jeweils ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn zu besichtigen.

In einer Kooperation der Arbeitsstelle Rückert mit dem Museum Georg Schäfer findet am Dienstag, 5. März, um 18.30 Uhr dort eine Veranstaltung mit dem Titel „Friedrich Rückert im Lied“ statt. Für den Vortrag mit Musikbeispielen wurde die Bonner Musikwissenschaftlerin Anja Manthey gewonnen. Anja Manthey ist seit 1982 als Bratschistin tätig und pflegt eine rege Konzerttätigkeit weltweit. Darüber hinaus ist sie Mitglied der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen.