Die griechische Antike teilte die Natur in drei „Reiche“ ein: Pflanzen, Tiere, Mineralien. Jahrhundertelang übernahmen die Gelehrten diese Ordnung im Glauben, es gehe nur darum, das antike Wissen so ursprünglich wie möglich zu bewahren. So erklärt sich das nur allmähliche Entstehen eines modernen wissenschaftlichen Denkens – Empirie, also das Auswerten tatsächlich stattfindender Prozesse und Erfahrungen, spielte lange Zeit keine Rolle.

Wie sich die Botanik aus der Repetition der antiken und arabischen Überlieferung ab dem ausgehenden 15. Jahrhundert zu einer eigenständigen Disziplin entwickelte, das zeigt die Ausstellung „Gart der Gesundheit“, die ab Sonntag im Museum Otto Schäfer gezeigt wird. Untertitel der Kooperation mit dem Stadtarchiv, den Franckeschen Stiftungen und der Bibliothek der Akademie Leopoldina, Halle: „Botanik im Buchdruck von den Anfängen bis 1800“.

Die 70 Exponate, eingeteilt in vier Abteilungen, widmen sich den Kräuterbüchern der Alten und Neuen Welt, den Versuchen, der Natur eine Ordnung zu geben, den Kräuterbüchern als Quellen der Drogenkunde und schließlich der Naturdeutung – also dem Glauben, dass der Schöpfer der Natur verschlüsselte Botschaften eingeschrieben hat, die es zu entschlüsseln gilt.

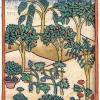

Den Anfang macht Konrad von Megenbergs (1309–1374) zunächst handschriftlich verfasstes „Buch der Natur“ im Erstdruck von 1475, dessen Holzschnitte die ersten gedruckten botanischen Buchillustrationen überhaupt sind, so Museumsleiter und Kurator Georg Drescher. Megenberg stützt sich auf die Überlieferung des arabischen Arztes und Gelehrten Avicenna (980–1037), aber auch über Byzanz und das christliche Mittelalter gelangt das Wissen der Antike in Kräuterbücher wie „Gart der Gesundheit“ (1485) oder „Hortus sanitatis“ (1491), die die Pflanze noch ausschließlich unter dem Aspekt ihrer Nützlichkeit sehen.

Immer wieder auch mischt sich naturwissenschaftlicher Erkenntnisdrang mit Aberglaube. So zeigt der „Hortus sanitatis“ eine Pflanze, die direkt aus einem Harry-Potter-Roman stammen könnte: die Alraune, eine giftige Heil- und Ritualpflanze, der seit der Antike wegen ihrer Wurzel, die einem menschlichen Körper ähneln kann, magische Eigenschaften zugeschrieben wurden. Im „Hortus“ ist die Wurzel ganz konkret als weiblicher Körper dargestellt.

In der Renaissance wachsen allmählich die Zweifel an der antiken Überlieferung, zumal die Flut der neuen Pflanzen aus Übersee vorherige Ordnungsversuche obsolet machen. Die drei Väter der Botanik Otto Brunfels, Leonhart Fuchs und Hieronymus Bock schlagen im 16. Jahrhundert neue Wege ein. Die Illustrationen werden naturalistischer, die Beobachtungen präziser. Aspekte wie Standort oder Blütezeit fangen an, eine Rolle zu spielen. In den Gärten der Fürsten wachsen zu Forschungszwecken tropische Pflanzen, die neuen Handelswege bringen eine Fülle neuer Arzneipflanzen nach Europa. Welche das waren, und was sie kosteten, darüber geben zeitgenössische Apothekentaxen Auskunft. So sind in der „Augsburger Pharmakopöe“ von 1613 etwa Radix Chinae und Guajakholz zu finden, die beliebtesten Syphilismittel jener Zeit.

Die Mitglieder der Leopoldina, damals noch in Schweinfurt, veröffentlichten etliche Abhandlungen, Präsident Johann Michael Fehr etwa zur Schwarzwurzel. Auf seine Ergebnisse sollte man sich allerdings nicht verlassen: Fehr schrieb der Schwarzwurzel, ganz im Sinne der Signaturenlehre, wegen ihrer schlangenähnlichen Form eine Heilwirkung gegen Schlangenbisse zu.

Das Rahmenprogramm

Museum Otto Schäfer: Gart der Gesundheit. Botanik im Buchdruck von den Anfängen bis 1800, 20. März bis 10. Juli.

• Mittwoch, 30. März, 19.30 Uhr, Museum Otto Schäfer: Prof. Dr. Irmgard Müller (Ruhr-Universität Bochum) „Kräuterbücher als Quelle moderner Arzneimitteltherapie“. Wie ein Archiv bewahren Kräuterbücher das jahrtausendealte Wissen über die heilende wie gefährliche Wirkung von pflanzlichen Naturstoffen auf, die bis heute eine wesentliche Rolle als Arzneimittelquelle spielen. Anhand einiger Arzneipflanzen mit herzwirksamen, schmerzstillenden, empfängnisverhütenden und berauschenden Inhaltsstoffen werden die Wege von den ersten Pflanzenbeschreibungen zum modernen Phytopharmakon und Probleme ihrer Anwendung verfolgt.

• Mittwoch, 4. Mai, 19.30 Uhr, MOS: Prof. Dr. Werner Dressendörfer (Bamberg) – „Akelei und Bittersüß. Pflanzensymbolik im Himmelsgarten von St. Michael zu Bamberg“. Die Gewölbe der Bamberger Kirche St. Michael wurden zu Beginn des 17. Jahrhunderts mit 578 Pflanzen ausgemalt, die einen regelrechten „Himmelsgarten“ bilden. Der Vortrag mit Bildern informiert über die Entstehung dieses einmaligen Kunstwerks, die Pflanzensymbolik und die Vorlagen der Bilder.

• Friedrich Emmert und sein Herbar. Pflanzensammeln und Pflanzentauschen um 1850 – Begleitausstellung im Stadtschreiberhaus, Martin-Luther-Platz 12 (20. März bis 30. Juni) – Friedrich Emmert (1802–1868), Pfarrer in Zell, hat ein umfangreiches Herbar mit Pflanzen der Umgebung und aus der weiten Welt zusammengestellt. Zusammen mit seinem Schwiegersohn Gottfried von Segnitz veröffentlichte er 1852 die „Flora von Schweinfurt“, 1862 gründete er den „Naturwissenschaftlichen Verein Schweinfurt“. Die Ausstellung zeigt zeitgenössische Dokumente und Pflanzenbelege aus dem Herbar Emmert. Das Sammeln und Tauschen von Pflanzen quer durch die damals bekannte Welt werden erläutert. Diese Ausstellung des Stadtarchivs, des MuseumsService MuSe der Museen und Galerien in Zusammenarbeit mit Professor Lenz Meierott, einem hervorragenden Kenner des Herbars.