Wenn Finanzmärkte die Welt beherrschen – und so sieht es derzeit aus –, dann hatten am 6. Mai 2010 Maschinen die Weltherrschaft übernommen. Für 15 Sekunden hatten sie die US-Märkte im Griff. Computer handelten an jenem Tag zwischen 20.45 Uhr 13 Sekunden, und 20.45 Uhr 28 Sekunden mitteleuropäischer Zeit Wertpapiere im Wert von Milliarden, wie der Autor Robert Harris („Angst“) recherchierte. Unmengen Aktien – ein Vielfaches des üblichen Umsatzes – wurden gekauft und Sekundenbruchteile später wieder verkauft. Menschen konnten nur noch machtlos zusehen, wie der Markt in die Knie ging. Denn die Computer handelten – selbsttätig – schneller, als das menschliche Hirn zu denken vermag. Nachvollziehen ließ sich der Kurzzeit-Börsencrash erst im Nachhinein.

Computer beherrschen einen Großteil der Finanzmärkte. Etwa die Hälfte des Umsatzes am US-Aktienmarkt gehe auf das Konto des sogenannten Hochfrequenz-Handels, schätzt das „Handelsblatt“. Die Maschinen sind zwar von Menschen programmiert, doch einmal losgelassen, gehen sie weitgehend selbstständig und mit unmenschlicher Geschwindigkeit vor. Es ist wie bei Goethes „Zauberlehrling“: „Die ich rief die Geister, werd' ich nun nicht los.“

Die Geister der Neuzeit heißen Effizienzsteigerung, Gewinnmaximierung und – vor allem – Geschwindigkeit. Möglichst schnell muss möglichst viel produziert werden. Immer weniger Menschen müssen immer mehr herstellen. Immer mehr Waren müssen immer schneller und immer weiter transportiert werden. Im Privaten wird der Mensch von „Breaking News“ aus Fernseher, Computer und iPhone getrieben, und – ups! – da ist ja auch noch eine SMS. Ist diese Nachrichten-, Wissens- und Kommunikationsüberflutung, die mit Lichtgeschwindigkeit um die Welt jagt, sinnvoll? Egal, zum Nachdenken ist keine Zeit, die Welt muss beschleunigt werden, sonst funktioniert sie nicht. Der Mensch wird mitbeschleunigt.

Kurz nach dem sogenannten Flash Crash vom 6. Mai 2010 wurden Stimmen laut, die eine „Entschleunigung“ der Finanzmärkte forderten. Entschleunigung: Seit Jahrzehnten Zauberwort einer eher alternativen Szene, hat es nun Banker und Manager erreicht. In der Theorie bringt Entschleunigung eine Verlangsamung des Lebens, mehr Zeit zum Nachdenken vor dem Handeln, zum Wahrnehmen der kleinen Schönheiten. Sie bringt mehr Freude am Leben. Bloß: Wie geht das in der Praxis?

Kunst – jedenfalls die gute – ist ein Seismograf menschlicher Befindlichkeit, ein Spiegel des Zustands der Welt. Künstler können Bedingungen schaffen, die es in der Wirklichkeit nicht gibt. Ihre Ateliers sind Labors des Möglichen.

Zwei Autos bewegen sich vor dem Kunstmuseum Wolfsburg, das eine Ausstellung zum Thema „Entschleunigung“ zeigt (siehe Kasten), aufeinander zu. Im Schneckentempo. Der Frontalzusammenstoß zwischen Chevrolet und Plymouth ist absehbar. Doch er lässt auf sich warten: Jedes Auto legt pro Tag nur gut einen Zentimeter zurück, die Bewegung ist praktisch nicht wahrnehmbar. Der von Jonathan Schipper inszenierte Crash passiert erst nach 22 Wochen. Die Installation des 39-jährigen Kaliforniers ist eine Chiffre für das Leben, das fast unmerklich langsam verrinnt und doch auf einen Endpunkt zustrebt: den Tod. Aber sie zeigt auch, was wäre, wenn die Zeit langsamer liefe: Entschleunigte Autos lassen sich leicht abbremsen, Fußgänger können ihnen problemlos ausweichen. Minimale Geschwindigkeit minimiert auch die kinetische Energie der Autos: Ein Unfall hat dann deutlich geringere Folgen als ein Crash mit Tempo 120. In einer entschleunigten Welt – auch das eine Botschaft des Werkes – muss man weniger Angst haben.

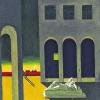

Der Italiener Giorgio de Chirico (1888 bis 1978) hat in seinem Bild „Malinconia“ das Grundübel abgeschafft: die Zeit. Deren Verrinnen schafft ja erst die Probleme mit der Geschwindigkeit. Keine Zeit – keine Notwendigkeit für Entschleunigung. So einfach ist das. Außerdem: Wenn die Zeit nicht vergeht, wird man nicht älter. Vielleicht stirbt man dann auch nicht. Oder ist eine Welt ohne Zeit vielleicht schon von vorneherein tot? In de Chiricos Bild findet jedenfalls Leben nicht statt. Denn zum Leben – und also auch zur Freude am Leben – gehört das Verrinnen einer endlichen Menge Zeit.

Die gilt es richtig zu nutzen. Also hat sich der Mensch Werkzeuge geschaffen, mit denen er die knappe Zeit dehnen zu können hofft: das Pferdefuhrwerk, die Eisenbahn, das Automobil, das Überschallflugzeug. Und den irrsinnig schnellen Computer. Vermehrt wurde dadurch freilich nicht die zur Verfügung stehende Zeit, sondern nur die Anzahl der Aktionen pro Zeiteinheit. Was bedeutet, dass zwischen den Aktionen immer weniger Zeit bleibt. Schnellere Technik macht das Leben hektischer.

Goethes überfordertem Zauberlehrling kommt der alte Hexenmeister zu Hilfe. Der bringt schleunigst alles wieder in Ordnung: „In die Ecke, Besen, Besen!“ So einfach ist's nur im Gedicht. Die Entschleunigung unserer Zivilisation wird so schnell nicht gehen.

Die Ausstellung

Der Titel „Die Kunst der Entschleunigung – Bewegung und Ruhe in der Kunst von Caspar David Friedrich bis Ai Weiwei“ sagt fast alles über die Schau im Kunstmuseum Wolfsburg. Zu sehen sind nicht nur Werke der Ruhe, sondern auch Arbeiten, welche die Geschwindigkeit ins Blickfeld rücken. Die Verantwortlichen der Ausstellung wollen auch deutlich machen, dass ohne Beschleunigung Entschleunigung nicht denkbar ist und dass das eine ebenso Thema der Kunst ist wie das andere. Gezeigt werden 150 Werke von 80 Künstlern aus zwei Jahrhunderten. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 11 bis 18 Uhr, Dienstag 11 bis 20 Uhr. Die Ausstellung läuft bis 9. April. Internet: www.kunstmuseum-wolfsburg.de