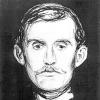

„Ich stand dort, vor Angst zitternd. Ich fühlte den großen, unendlich langen Schrei durch die Natur.“ So beschrieb Edvard Munch (1863-1944) sein wohl berühmtestes Gemälde, „Der Schrei“. Vor 150 Jahren, am 12. Dezember 1863, wurde der Künstler im norwegischen L?ten geboren. „Der Schrei“ gilt als erstes Bild des Expressionismus' und als Meisterwerk dieser Epoche. Munch fertigte vier fast identische Werke mit diesem Motiv an, die sich nur in einigen Farbnuancen und der Maltechnik unterscheiden.

Die Verzweiflung und der Schrecken der Figur im Vordergrund des Bildes werden mit der Landschaft und dem Himmel sichtbar gemacht – als breite sich der Schrei in Wellen blinder Angst aus. „Ich male nicht, was ich sehe, sondern, was ich sah“, umschrieb Munch einmal seine Kunstauffassung, die zutiefst dem persönlichen Erleben verpflichtet war. Wie bei kaum einem Maler vor ihm beherrschen Gefühle und Seelenzustände seine Bildthemen. Und es gelingt ihm, Abgründe des menschlichen Daseins festzuhalten.

Ein Skelett umarmt eine Frau

1881 beginnt der Sohn eines streng protestantischen Militärarztes mit seiner künstlerischen Ausbildung an der Zeichenschule in Kristiana, dem heutigen Oslo. Von 1885 an reist er mehrfach nach Paris, auch um dort Zeichenunterricht zu nehmen. Im selben Jahr beginnt er die Arbeit an einem entscheidenden Werk: „Das kranke Kind“. Darin verarbeitet er den frühen Tod seiner Schwester und bricht zugleich radikal mit dem Realismus. In seinem späteren Werk tritt der Tod noch häufig symbolhaft in Erscheinung, etwa im „Selbstbildnis (mit Totenhand)“ aus dem Jahr 1895 oder in der Kaltnadelradierung „Der Tod und das Weib“ aus dem Jahr 1894: Ein Skelett umarmt eine Frau. Seine Mutter starb, als er fünf Jahre alt war.

Munchs „Fries des Lebens“, der ihn über viele Jahre hinweg beschäftigt, ist hingegen von Liebesleiden geprägt. Der Zyklus hochgradig subjektiver Bilder inszeniert die Gefühlszustände von Anziehung, Vereinigung, Enttäuschung, Eifersucht und Verzweiflung. Auch der „Schrei“ ist Teil des Lebensfries'. Immer wieder spiegeln sich in den Gemälden, Grafiken, Aquarellen und Zeichnungen des Norwegers persönliche Schicksalsschläge, Krankheiten, Depressionen sowie eine beständige Lebensangst. Offenbar litt er unter einer bipolaren Störung. Fast obsessiv ist seine Beschäftigung mit den Frauen – blieb das andere Geschlecht für ihn doch stets rätselhaft, oft sogar unheimlich. Abgesehen von reinen Porträts erscheinen Frauen in seinen Arbeiten oft in Gestalt von Vampiren oder Dämonen.

Er unterhält zahlreiche Liebschaften, besucht regelmäßig das Bordell, heiratet nie. 1894 entsteht die erste von insgesamt fünf Versionen des Gemäldes „Madonna“, das für Skandale und Schlagzeilen sorgt: Munch macht aus der Heiligen eine Sexikone. Seine Madonna wirft sich in eine leidenschaftliche Pose, ein Arm ist lasziv hinter den Kopf gestreckt, das Licht hebt ihre nackten Brüste hervor. Wo ein Heiligenschein sein sollte, sitzt eine rote Baskenmütze, wie sie die Pariser Prostituierten jener Zeit tragen. Als Munch im Januar 1944 in Oslo stirbt, hinterlässt er der Stadt all seine Werke: Rund 1000 Gemälde, 15 400 Grafiken, 4500 Aquarelle und Zeichnungen, sechs Skulpturen, dazu viele Briefe und Aufsätze.