Letzten Sonntag um 23.30 Uhr erschien ein gewisser Vincent Vangogh, Maler, gebürtig aus Holland, im Bordell Nr. 1, verlangte nach einer gewissen Rachel und hat ihr – sein Ohr gegeben, indem er sagte: Bewahren Sie diesen Gegenstand sorgfältig auf.“ Die Dame soll, als sie erkannte, was ihr da überreicht wurde, unverzüglich in Ohnmacht gefallen sein. So berichtete eine südfranzösische Lokalzeitung am 30. Dezember 1888 (mit falscher Schreibweise des Namens).

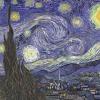

Van Goghs Ohr. Anlass für Spekulationen, Verschwörungstheorien und Thema eines der bekanntesten Bilder des niederländischen Malers. „Selbstbildnis mit verbundenem Ohr.“ Es ist nicht sein bestes Bild. Wie der Autodidakt generell nicht der beste aller Porträtisten war. Szenen in Cafés, die unvermeidlichen Sonnenblumen und vor allem die Landschaften sind es, die noch heute Betrachter gefangen nehmen: Man muss nichts erklären, man muss nicht Kunstgeschichte studiert haben – die Bilder sprechen direkt zur Seele. Kaum einer konnte die Bewegung und das Flammende, das Leuchten der Natur lebendiger auf der Leinwand entstehen lassen als Vincent van Gogh, der am 29. Juli vor 125 Jahren unter unglücklichen Umständen starb.

Ein irgendwie passender Schlusspunkt. Denn an unglücklichen Umständen war das Leben des Vincent Willem van Gogh, der am 30. März 1853 in einen ländlichen Pfarrerhaushalt in Nordbrabant hineingeboren wurde, reich. Den rechten Platz im Leben und in der Welt – er konnte ihn nicht finden. Zumindest nicht auf bürgerlichem Wege.

Er versuchte sich als Kunsthändler, Lehrer, Buchhändler, Prediger im ärmlichen Steinkohlerevier. Überall bekam er Probleme mit den Menschen, mit denen er zu tun hatte. Und die Menschen wohl auch mit dem Mann, den ein zeitgenössischer Kunstkritiker „un isolé“, einen Einzelgänger, nannte. Unglückliche Liebesgeschichten mit bürgerlichen Frauen kamen hinzu. Vincent wandte sich den Nichtbürgerlichen zu, den Huren. Mit einer lebte er zeitweise zusammen.

Die geheimnisvolle Krankheit

Ein im bürgerlichen Sinne gescheitertes Leben, eine Geisteskrankheit: Vincent van Goghs Leben scheint dem Klischee von Künstlertum zu entsprechen, scheint die These zu beweisen, dass Genie und Wahnsinn verwandt sind, scheint die Theorie von der Unvereinbarkeit von Kunst und Leben, wie sie Thomas Mann immer wieder thematisierte, zu bestätigen.

Doch was für Romane und Novellen taugt, taugt noch lange nicht, die Wirklichkeit zu erfassen. Denn die ist meist deutlich komplexer als selbst anspruchsvollste Literatur. So ist bis heute nicht sicher, ob Vincent van Gogh tatsächlich psychisch krank war. Der US-Biochemiker Wilfred Niels Arnold vermutet einen Enzymdefekt, an dem mehrere Mitglieder der Familie van Gogh gelitten hätten. Schlechte Ernährung, Schlafmangel und Alkoholgenuss könnten dann Wahrnehmungsstörungen und Wahnvorstellungen hervorrufen. Die Krankheit trete in Schüben auf – wie bei Absinth-Trinker van Gogh, der sich nach Phasen der Gesundheit immer wieder im Spital behandeln lassen musste.

Ein Genie – ja. Aber vielleicht kein Wahnsinn. Und die Sache mit dem Ohr? Meist heißt es, van Gogh habe es sich – oder einen Teil davon – nach einem Streit mit Malerfreund Paul Gauguin im Wahn mit dem Rasiermesser abgeschnitten. Doch: Womöglich ist Gauguin schuld, der ein Vierteljahr zuvor zu Freund Vincent nach Arles ins gelbe Haus gezogen war. Das behaupten jedenfalls Rita Wildegans und Hans Kaufmann in ihrem Buch „Van Goghs Ohr“.

Das Autorenduo hat detektivisch Indizien gesammelt. Fazit: Gauguin habe im Streit das Ohr von van Gogh gekappt. Anschließend habe er die Version von der Selbstverstümmelung in die Welt gesetzt, um sich selbst zu schützen.

Die Wahrheit kommt vielleicht nie ans Licht. Doch gibt es genug Ansatzpunkte, um Vincent van Goghs Leben eben nicht im Lichte des „Genie und Wahnsinn“-Klischees zu sehen. Seine Briefe an Bruder Theo – mehr als 650 – zeigen Vincent, der Englisch, Französisch und Deutsch sprach, eher als hochkultivierten, nachdenklichen Menschen denn als Besessenen. Natürlich hatte er nicht die „normale“ Art, seine Umwelt zu sehen. Der Durchschnittsbürger glaubt, die Welt so zu sehen, wie sie ist. Zypressen, die sich wie Flammen in den südlichen Himmel winden, eine Sonne, deren Licht in gleißenden, konzentrischen Kreisen auf die Felder brennt, Sterne, deren Licht Löcher in den Nachthimmel zu reißen scheinen, wird er nie sehen.

Ein Schuss mit der Pistole

Mehr als 860 Gemälde sind von van Gogh erhalten – darunter auch die frühen erdigen, „niederländischen“ wie die „Kartoffelesser“. Dazu kommen 1000 Zeichnungen.

Am 27. Juli schießt Vincent van Gogh sich mit einem Revolver in die Brust. Mit Mühe kann er sich zu seiner Herberge in Auvers-sur-Oise schleppen, wo er das letzte Jahr verbrachte. Schnell wird Dr. Paul Gachet herbeigerufen. Doch der Arzt, der zuletzt den Künstler betreut hat, kann nichts mehr tun. Vincent van Gogh stirbt ruhig am 29. Juli 1890. „Er bedauerte nicht die Tat, die seinem Leben ein Ende machte“, schreibt van-Gogh-Biograf Evert van Uitert.