Mitte des 19. Jahrhunderts entstand der Kalkofen im Himmelstadter Wald. Nun hat ihn der Arbeitskreis Tourismus restauriert. Ein Kleinod, das Einblick in die Geschichte gibt.

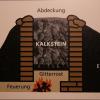

Mühsam schichtete der 15-jährige Josef Hemmelmann am Hang des Sternbergs gemeinsam mit seinem Chef Andreas dürres Heckenreisig auf den eisernen Rost. Darauf kamen einige Buchen- oder Eichenprügel und als nächste Schicht ein Korb voll kleinerer Koksstücke, genannt Perlkoks. Darauf legten die Männer sorgfältig Kalksteine, eine weitere Schicht Perlkoks und Steine, bis der rund drei Meter hohe zylinderförmige Kalkofen bis obenhin gefüllt war.

Zuletzt wurde der Ofen mit großen Blechen abgedeckt. Chef Andreas zündete das Brenngut an. Der Ofen entwickelte eine ungeheure Glut und brannte etwa 24 Stunden durch. Platzte ein Kalkstein wegen der Hitze, so knallte es mächtig; hin und wieder flogen auch heiße Brocken durch die geöffnete Blechtüre heraus. Soweit der Auszug aus der Erzählung des jungen Hemmelmann. Der sogenannte „Mine-Sepp“ übte im frühen 20. Jahrhundert in Himmelstadt einen Beruf aus, den heute keiner mehr kennt: Er war ein Kalkbrenner.

Wandern und Verweilen

Fast hundert Jahre später hat der Himmelstadter Arbeitskreis Tourismus den fast vergessenen Kalkofen im Wald restauriert und als historisches Zeitdokument für die Gemeinde erhalten. Damit ist ein attraktiver Platz entstanden, der zum Verweilen oder leicht erreichbares Wanderziel, etwa zwei Kilometer vom Dorf entfernt, entlang des Wanderwegs H3 dienen kann. Es hat in der Tat etwas von einem „Magischen Ort“, wie Bürgermeister Gundram Gehrsitz am Freitag bei der Eröffnung der Anlage sagte.

Erich Hilpert und Helmut Gehrig vom Arbeitskreis stellten sowohl das Werk, als auch die Bedeutung des früher weit verbreiteten Kalkbrennens vor. Die Entstehung wird auf Mitte des 19. Jahrhunderts datiert. Bis in das Jahr 1950 wurde hier noch Kalk gebrannt. In den folgenden Jahrzehnten ist der Kalkofen immer mehr verfallen, nur noch wenige Reste der Mauern waren sichtbar und ein Blick von oben in den Ofen war möglich.

Fast funktionsfähig

Der Arbeitskreis Tourismus legte seit 2013 die Anlage frei, baute den Ofen trocken – aus unverbundenen Steinen – nach dem historischen Vorbild wieder auf und gestaltete einen authentischen Umgriff. Übersichtliche und leicht verständliche Schautafeln dokumentieren die Funktion und den Wiederaufbau des Kalkofens, sowie die Erzählung des Kalkbrenners Josef Hemmelmann. Imposant ist jetzt auch der Blick von oben auf das große vergitterte Rauchabzugsloch. Theoretisch wäre die Anlage jetzt mit einigem Aufwand wieder funktionsfähig, doch wegen der die Feuergefahr mitten im Wald gibt es derzeit keine Pläne zur Inbetriebnahme.

Möglich wurde diese außergewöhnliche Maßnahme nicht nur durch den Einsatz des Arbeitskreises, sondern auch durch den Maurermeister Gerhard Gramling sowie Helfer aus der „Neuen Liste“ und zahlreiche Sponsoren, die vor allem die finanziellen Aufwendungen in Höhe von rund 7000 Euro möglich gemacht haben.

Wieso aber steht der Kalkofen mitten im Wald und zwei Kilometer weit weg von der Siedlung? Hilpert erklärt: „Zum einen gibt es dort das nötige Brennholz und am Berg die Kalksteine, zum andern aber sind die gebrannten Steine wesentlich leichter als vorher, was den Transport ins Dorf sehr erleichterte.“

Infos auch online

Wer wissen möchte, wie sich der Mine-Sepp weiter plagen musste, um den damals für die Bauwirtschaft noch wichtigen Branntkalk zu gewinnen, sollte sich einfach auf den Weg zum Kalkofen am Sternberg machen, um dort Hemmelmanns Bericht vollständig zu lesen. Wem das zu mühsam ist, der kann es auch im Internet unter www.himmelstadt.de nachlesen.

Kalköfen Zur Herstellung von gebranntem Kalk wurde ein aus festen Steinen gefertigtes Bauwerk, ein Kalkofen benötigt. Der typische Feld-Kalkofen hat einen runden Grundriss. Die Kalk- und Feuerkammer hat meist einen Innendurchmesser von 1,50 bis 2 Metern und eine Höhe von zwei Metern. Beim Brennvorgang erreicht ein Kalkofen eine Temperatur von etwa 1000 Grad. Nach dem Abkühlen wurden die gebrannten und porösen Steinbrocken von unten entnommen und abtransportiert. Die Brocken wurden in große Mörtelwannen gefüllt und mit Wasser zu einer breiigen Masse zum Einsatz auf der Baustelle verarbeitet. Kalköfen wurden in der Regel in einen Abhang hinein gebaut. Mit dem umgebenden Erdmaterial wurde der Ofenmantel isoliert und das Abstrahlen von Wärme reduziert. Branntkalk (ungelöschter Kalk) wurde seit dem Mittelalter bis in die Neuzeit in erster Linie als Wandtünche und zur Mörtelherstellung zunächst in Kirchen, Kapellen und Herrschaftshäusern eingesetzt, später auch in den Wohnhäusern der Bürger. Des Weiteren fand Kalk Verwendung als Dünger, zur Desinfektion und im gewerblichen Bereich in Gerbereien, Seifensiedereien, Zuckerraffinerien, sowie in der Glas- und Eisenverhüttung.