Dieser Tage erschien zur Spitzweg-Ausstellung im Museum Georg Schäfer der Begleitband „Nachtstücke und Die Kunst des Schlafens mit Carl Spitzweg“, herausgegeben von Museumsleiterin Sigrid Bertuleit, bearbeitet von Jens Christian Jensen, Sigrid Bertuleit und Axel Spring. Ein Auszug aus dem Kapitel „Ein Nach(t)wörtchen)“:

Da der Schlafbedarf eines jeden Menschen sich nach zwei unterschiedlichen Schlaftypen zu regeln scheint, eingeteilt in die sogenannten Lang- oder Kurzschläfer, müsste [Carl] Spitzweg zu den Langschläfern mit einem Kontingent von acht bis zehn Stunden Schlaf gezählt haben. Passt dies mit seinem umfangreichen Schaffen von allein über 1600 erfassten Gemälden zusammen, nicht eingerechnet das zeichnerische und dichterische Werk? Das große Oeuvre lässt auf Konzentrationskraft schließen, auf wenige Schlafstörungen. Seine Darstellungen sind detailreich, seine Beobachtungen vielschichtig. Ins Bild setzte er an die Stelle des Langschläfers mehrfach den Gelegenheitsschläfer, der von seinem eigenen Einnicken überrascht wird – und der seine Tätigkeit unterbricht.

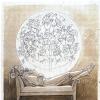

Spitzwegs heiliger Schlaf lässt den Schläfer dumm aussehen, sei es der Eingeschlafene am Schreibtisch, der junge Mann oder der Mönch. Der schlafende Eremit hat seinen Lesestoff verloren, er sitzt im Grünen und strahlt die Ruhe des Weltflüchtigen aus. Manch ein Spitzwegscher Mönch betet selbst noch im Schlaf. Bis heute ist in Europa (im Gegensatz zur Welt Asiens) der kurze Mittagsschlaf eher verpönt beziehungsweise in der Regel undurchführbar, insbesondere in der Arbeitswelt – trotz Erholungs- und Produktivitätseffekt. Mit der Wahl eines einfältigen Ausdrucks des Schläfers greift Spitzweg ein tradiertes, ungeprüftes Image vom Schlaf auf, das Untätigkeit spiegelt und gegen Fleiß und Ordnung des aufstrebenden Bürgertums steht. So eine Methode des personifizierten Klischees transportierten zahlreiche Spitzwegsche Figurationen, zum Beispiel der von Fachblindheit geschlagene Bibliothekar, der kurzsichtige Geologe oder der abgehobene Bürokrat. Errungenschaften der frühen Traumforschung blieben Spitzweg fremd. Carl Gustav Carus hatte während Spitzwegs Spätwerk seine Vergleichende Psychologie (1866) herausgebracht, in der er den Schlaf von unterschiedlichen Tierarten untersuchte. Die bildliche Bedeutung des Schlafes entdeckte Spitzwegs Freund, Moritz von Schwind, fast gleichzeitig für sich. Auf der bekannten lavierten Federzeichnung Ein Traum (1865) ist ein Kurzschläfer unter einer großen Kreisfläche, einer Art Traumblase, dargestellt. Sie birgt hoch im Gewirr von Zweigen eine Figur, die es geschafft hat, die ersehnte Frucht, eine Feige, zu erreichen.

Schon als junger Künstler interessierte sich Carl Spitzweg für das Motiv Schlaf und Erwachen. So malte er den sich wohlig rekelnden und streckenden Burschen, der vor geöffneter Tür die frische Luft einatmet. Das Bild heißt Morgenstunde, und dies Verhalten beim Erwachen stimmt mit den heutigen Ratgebern zum gesunden Schlafen und Aufwachen völlig überein. Selbst die Sonderlinge unter den Schlafenden vergaß Spitzweg nicht. An den Beginn des Zyklus Erfahrungen eines älteren Mannes stellte er einen mondsüchtigen Zeitungsleser.

In der nächtlichen Welt des Malers Carl Spitzweg herrscht grundsätzlich Ruhe. Spitzwegs Städtchen sind rauschfreie Zonen, unbeleuchtet, durchwandert vom einsamen, schläfrigen Nachtwächter und beseelt von Intimität. Damit griff der Maler schon zu Lebzeiten auf eigentlich veraltete Strukturen zurück, allerdings für ein weitsichtiges Ziel: Spitzweg macht auf das (verlorene) Glück der Dunkelheit der Nacht aufmerksam. Den Gaslaternen (und damit von in Licht getränkten Straßen), die ab 1814 in Europa Einzug gehalten hatten – verwaltet durch Imperial-Continental-Gas-Association, Firmen in Dresden, Frankfurt oder im Dorf Burgk – konnte er als Motiv nichts abgewinnen. Die hell erleuchtete Stadt entsprach kaum Spitzwegs Ziel, Verschwiegenheit und Konzentration ganz groß darzustellen. Sein Blasturm in Schwandorf, um 1870 gemalt, spricht mit dem einsam erleuchteten Fenster von der Zähigkeit und Dauerhaftigkeit des kleinen Lebens im abgeschlossenen Winkel der großen Welt. Die nachtaktive Katze gehört hier zu dem stets unpathetisch und undramatisch gestalteten Nachtidyll. Bei Spitzweg ruht nicht allein das Individuum. Es schläft die ganze Stadt.

Nachtstücke und Die Kunst des Schlafens mit Carl Spitzweg, herausgegeben von Sigrid Bertuleit, Schweinfurt 2011, 11,50 Euro.

Vorschau 2012: • Joseph Anton Koch in Rom. Zeichnungen aus dem Wiener Kupferstichkabinett, 11. März bis 6. Mai. • Lernspecial für das Kind. Sonderpräsentation Malerei ab 24. März bis 6. Mai. • Heinrich von Zügel 1850–1941. Vom Realismus zum Impressionismus, 27. Mai bis 14. Oktober.