42Jahre lang war die Marienkapelle ein vergleichsweise stilles Haus. Bis 1971 war sie ganz und gar stumm, keine Glockenklang rief die Gläubigen zum Gebet. Dann hängte die Diözese ein einsames Glöckchen, die Cyriakusglocke, in den seitlichen Treppenturm. Der Glockenturm, mit der goldenen Madonna obenauf als Zierde, stand hohl und leer – keine Dröhnung mehr am Marktplatz seit der Zerstörung Würzburgs am 16. März 1945.

Am 15. August, wenn die Katholiken den Mariä Himmelfahrtstag feiern, ist die stade Zeit zu Ende. Dann ist die Marienkapelle der neunte Kirchenbau mit Glocken in einem Radius von gut 700 Metern. Fünf Minuten nach 12 Uhr, wenn das Angelus-Läuten des Doms verklungen ist, werden unter den Füßen der Madonna sechs neue Glocken läuten, erst einzeln, jede für sich, und dann gemeinsam in einer mehrstimmigen Melodie. Das Lied sei „Frankens Marienhymne“, schreibt der Pressedienst des Ordinariats Würzburg (POW), und es heißt „O himmlische Frau Königin“. Fortan wird die Diözese so Maria als Mutter des christlichen Gottes preisen, Tag für Tag, immer zur Mittagszeit. Es ist das dritte Glockenspiel in der Stadt, neben dem des Bürgerspitals und dem Carillon in der Neubaukirche. Wer das laute Läuten nicht mag, muss sich dreinschicken: Die Diözese sagt, das Spiel habe ein liturgische Funktion, sei also Teil gottesdienstlicher Zeremonien und Riten. Und für liturgische Zwecke, bestätigt die Stadt Würzburg, verlangt der Gesetzgeber keine emissionsrechtliche Genehmigungen.

Die Marienkapelle ist eine Besonderheit unter den Kirchen Würzburgs. Sie steht auf dem Fundament einer jüdischen Synagoge. Wo heute der Marktplatz ist, war im Mittelalter sumpfiges Gelände; hier siedelte die jüdische Gemeinde. 1147 werden die jüdischen Würzburger zum ersten Mal erwähnt, im Zusammenhang mit einem Pogrom: Christliche Ritter auf dem Weg zum zweiten Kreuzzug sind in der Stadt, fallen über sie her, die christlichen Einheimischen machen mit. Weitere Pogrome folgen. 1349 löschen die christlichen Würzburger ihre jüdischen Nachbarn aus; das Judenviertel, den Friedhof und die Synagoge ebnen sie ein. Es dauert Jahre, bis sich in der Stadt wieder eine jüdische Gemeinde bildet.

1377 beginnt die Bürgerschaft mit dem Bau der Marienkapelle auf dem Fundament der Synagoge. Der Standort ist bewusst gewählt, er soll den Triumph des christlichen Glaubens über den jüdischen symbolisieren. Die Marienkapelle gehört keiner Pfarrei an, sie ist die Kirche des Stadtrates und der Bürger. Bis heute hat sie keinen eigenen Pfarrer, sondern einen Rektor (auf deutsch: Leiter). Karl Hillenbrand, einer von zehn Domherren und der Generalvikar des Bistums, bekleidet gegenwärtig das Amt.

Das Bauen dauerte. Als sich 1437 die ersten Kramläden an die Kapelle schmiegen, sind die Arbeiten noch lange nicht beendet. 100 Jahre nach der Grundsteinlegung berät der Rat, ob der Turm mit Blei oder mit Schiefer gedeckt werden soll; 1000 Gulden kostet das Blei, 350 Gulden der Schiefer. Das Stadtsäckel ist beinah leer, die Räte entscheiden sich trotzdem fürs Blei; sie spekulieren auf Spenden. Weitere sieben Jahre später beschließen sie, nun doch nicht an der Kapelle weiterzubauen; sie verkaufen das Blei wieder.

Die Würzburger legten den Sumpf trocken, vor der Dauerbaustelle legen sie den Marktplatz an. Im Januar 1479 ist die Kapelle Kulisse eines Ritterturniers. Mehr als 100 Jahre bauen die Würzburger; kaum sind sie fertig, beginnen sie das Sanieren.

Der große Schock kommt am 1. Juni 1711: Ein Blitz schlägt ein in den Turm. Der Helm der – nun doch bleigedeckten – Spitzhaube brennt bis zum Gewölbe über dem Glockenstuhl herunter. Der Rat lässt den Turm im zeitgenössischen Barockstil wiederaufbauen. 150 Jahre später besinnt man sich neu, baut die barocke Turmspitze ab, im Tausch gegen eine neue im alten gotischen Stil. So steht sie bis heute.

Der Kunsthistoriker Stefan Kummer zählt die Marienkapelle zu den am besten erhaltenen gotischen Kirchenbauten Würzburgs, gemeinsam mit der Franziskaner- und der Deutschhauskirche.

Das neue bronzene Sextett – die Legierung besteht zu 78 Prozent aus Kupfer und zu 22 Prozent aus Zinn – wurde am 12. April in Passau gegossen. Generalvikar Hillenbrand war dabei, Gebete wurden gesprochen und Segen erbeten. Auch Katja Engert, seit diesem Jahr die diözesane Glockensachverständige, war vor Ort. Aufregend sei der Glockenguss für sie gewesen, berichtet sie. Es war ihr erster und alles ging gut: „Es war ein sehr ruhiger Guss, ohne Brüche, ohne dass was passiert ist.“

Laut Katja Engert, der Glockensachverständige der Diözese, wünschte sich die Stiftung der Marienkapelle schon lange ein Geläute, das „der Präsenz und dem Ansehen“ des Kirchenbaus „angemessen ist“. Der erste Anlauf scheiterte vor gut zehn Jahren. Da plante man einen Durchbruch in der äußeren Turmfassade; die Glocken sollten außen von einem Kran hochgehoben und durch den Bruch ins ins Turminnere geschafft werden. Der Denkmalschutz stellte sich quer.

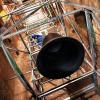

Der nun ausgeführte Plan war komplizierter. Die Glocken wurden übers Westportal in die Kapelle geschafft. Dafür musste der Boden mit Platten ausgelegt werden, um die Gewichte zu verteilen. Mit einem Aufzug wurden sie auf die Empore gehoben, von dort aus durch ein Portal in den achteckigen Glockenturm gebracht. Da stand wieder ein Aufzug in einem Gerüst, der sie – die vier kleinen am Samstag vor einer Woche, die zwei großen am Montag, in den neu angelegten Glockenstuhl brachte. Für den wurden mit Steinkettensägen kleine Schächte aus den Turmmauern geschnitten; in denen liegen die Eisenträger, an denen gewaltige Holzbalken befestigt sind. An ihnen hängen die Glocken, drei Paare übereinander, zwischen 27 und 30 Metern hoch.

Drei Monate lang dauerten die vorbereitenden Arbeiten, berichtet Klaus Zaschka, der Bauleiter vom Baurefereat der Diözese.

Die Glocken tragen Namen, die Marientiteln der Lauretanischen Litanei – einem mittelalterlichen Gebet, das sich an Maria als Gottes Mutter wendet – entnommen sind: Regina pacis (Königin des Friedens) heißt die mit einem Durchmesser von 1,20 Metern größte und 1190 Kilogramm Gewicht schwerste Glocke, Consolatrix afflictorum (Trösterin der Betrübten) die kleinste (70 Zentimeter Durchmesser) und leichteste (240 Kilogramm). Die Namen den anderen: Auxilium Christianorum (Hilfe der Christen), Salus infirmorum (Heil der Kranken), Regina sacratissimi Rosarii (Rosenkranzkönigin) und Refugium peccatorum (Zuflucht der Sünder).

Ab 15. August können sich Straßenmusiker beim Instrumente-Stimmen nach den neuen Glocken richten, mit den Tönen fis, gis, ais, h, cis und dis. Fürs Abspielen der Marienhymne werden die Neuen von außen mit einem Hammer geschlagen, ansonsten schwingen sie im Turm und Klöppel sorgen für den Ton.

Die Wendeltreppen und Gänge im und am Turm sehen zwar aus, als käme gleich ein krummbuckliger Glöckner um die Ecke, aber den sucht man hier vergebens. Die Marienkapelle hat nun zwar wieder Glocken wie in alten Zeiten, aber betrieben werden sie mit Strom und gesteuert vom Computer.