Amphibien sind eine überdurchschnittlich gefährdete Tiergruppe. Von den 20 in Bayern nachgewiesenen Amphibienarten stehen zwölf auf der sogenannten Roten Liste, heißt es seitens des Bayerischen Landesamtes für Umwelt. Noch sind alle Arten auch in Unterfranken heimisch. Doch wie lange noch?

Europaweit gehen die Bestände dieser Arten zurück. Schon 1992 wurde beschlossen, die wichtigsten Vorkommen in europäischen Naturschutzgebieten, den so genannten Fauna-Flora-Habitat-Gebieten (FFH-Gebieten), zu schützen. Dass die Managementpläne in Unterfranken oft nicht ausreichen, dass sich die Populationen erholen, zeigt eine Anfrage von Patrick Friedl, Landtagsabgeordneter der Grünen aus Würzburg, an die bayerische Staatsregierung.

Kammmolch gilt im Stadtwald Schweinfurt als verschollen

Die größte Molchart Unterfrankens, auch "Wasserdrache" genannt, ist in der Region stark bedroht. Von den 19 in Unterfranken für den Kammmolch ausgewiesenen Gebieten, haben Biologen in gerade mal sechs Gebieten gute Bestände entdeckt. In vielen Gebieten ist die Population der Molche mäßig bis schlecht, in vier Gebieten gilt die Art gar als verschollen, zum Beispiel im Stadtwald Schweinfurt.

Noch findet man den Kammmolch unter anderem im Vorderen Steigerwald mit dem Schwanberg (Lkr. Kitzingen), im Zellinger Gemeindewald (Lkr. Main-Spessart), am Standortübungsplatz "Brönnhof" (Lkr. Schweinfurt) und in den Wäldern bei Bad Kissingen und Münnerstadt (Lkr. Bad Kissingen).

Gelbbauchunke nur noch in neun von 20 Schutzgebieten nachgewiesen

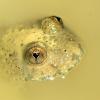

Noch dramatischer sieht die Situation für die Gelbbauchunke aus. Der etwa vier Zentimeter große Froschlurch mit der gelben Bauchseite ist für seine Unkenrufe bekannt. Nur in neun der ehemals 20 Schutzgebiete in Unterfranken ließ sich die Gelbbauchunke im Jahr 2020 überhaupt noch nachweisen. In fünf dieser Gebiete waren ihre Bestände mäßig bis schlecht. Noch findet man die Gelbbauchunke zum Beispiel im Nordsteigerwald oder in den Steinbrüchen bei Kirchheim (Lkr. Würzburg).

Doch die Standorte sind weit voneinander entfernt. "Es sind nur noch Restvorkommen in Gebieten, die früher vernetzt waren. Wenn man nichts tut, werden sie aussterben", sagt Ulrike Geise, Amphibienexpertin beim Bund Naturschutz. Um Laien zu erklären, warum der Main einst immer neue Amphibienpopulationen hervorgebracht hat, zieht die Biologin gerne eine alte Promotion aus dem Jahr 1923 hervor. In ihr geht es darum, den Main zwischen Frankfurt und Würzburg schiffbar zu machen und auf 60 Zentimeter Tiefe auszubauen. Zum Vergleich: Heute hat die Bundesschifffahrtsstraße eine Tiefe von fast drei Metern und ist "eingeengt in einen Kanal", so Geise.

Weniger Lebensräume für Lurche durch das Schiffbarmachen des Mains

Da der Main früher nicht weniger Wasser führte und das Maintal auch nicht breiter war, könne man sich vorstellen, wie der Fluss sich damals in der Breite ausgedehnt habe - vor allem bei Hochwasser, erklärt Geise. Mit kleinen Tümpeln, Pfützen und unterschiedlich tiefen und flachen Gewässern am Rand. Doch dieses "Rückrat der Amphibiengesellschaft in Unterfranken" sei mit dem Schiffbarmachen des Mains nach und nach zusammengebrochen. Lebensräume für die Lurche gingen verloren. Dazu kämen die Gefährdung durch den Straßenverkehr, tödliche Pilzkrankheiten und aufgeräumte Landschaften.

"Amphibien sind ein wichtiger Teil der Nahrungskette. Eingriffe in Nahrungsketten spürt man irgendwann immer."

Dieter Mahsberg, Zoologe

Um den Kammmolch dort zu retten, wo es ihn noch gibt, müsste man nach Meinung der Biologin ein Gewässernetz im Umkreis von 1000 Metern anlegen und den Fischbestand der Teiche regelmäßig kontrollieren, damit die letzten Molche nicht von Fischen weggefressen werden. Die Gelbbauchunke bräuchte dringend Pfützen - im Garten, Wald oder auf dem Acker statt ordentliche Gärten und befestigte Wege. Das Problem, so Geise: In Bayern seien die Managementpläne in FFH-Gebieten relativ pauschal gefasst. Einzelne Arten fielen durchs Raster. Ferner dauere es oft Jahrzehnte bis Maßnahmen umgesetzt würden. "Das sind Zeiträume, die kleine Populationen nicht mehr schaffen."

Wäre es schlimm, wenn Amphibien, die vor mehr als 300 Millionen Jahren die dominierende Wirbeltiergruppe auf der Erde waren, in Unterfranken aussterben würden? Der Zoologe Dieter Mahsberg und einstige Direktor am Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie der Universität Würzburg, sagt: "Amphibien sind ein wichtiger Teil der Nahrungskette." Die Kaulquappen der Frösche und Kröten fressen Pflanzen unter Wasser. Ausgewachsene Kröten ernähren sich oft von Nacktschnecken. Und die Larven der Molche fressen Stechmückenlarven. "Eingriffe in Nahrungsketten spürt man irgendwann immer."