Schreib, wie du sprichst“ – so lautete die Leitlinie Konrad Dudens (1829-1911). Sein Leben lang setzte der Philologe sich für einheitliche Regeln in der deutschen Rechtschreibung ein. Vor 100 Jahren, am 1. August 1911, starb er im Alter von 82 Jahren in Wiesbaden-Sonnenberg. Das von ihm begründete Rechtschreibwörterbuch, der „Duden“, ist 2009 in 25. Auflage erschienen. Geboren wurde der Vater der deutschen Rechtschreibung 1829 in Wesel am Niederrhein, er studierte in Bonn Geschichte, Germanistik und klassische Philologie. Er hatte zehn Jahre lang in einem evangelischen Waisenhaus gelebt, was ihm den kostenlosen Schulbesuch ermöglichte. Unter seinen Abituraufsatz schrieb ihm der Lehrer: „Sein deutscher Stil ist korrekt und zeugt von Nachdenken.“

Er arbeitete als Hauslehrer, reiste nach England und in die französische Schweiz. An der Universität Marburg promovierte Duden über die Antigone des Sophokles, ging als Gymnasialdirektor ins thüringische Schleiz und schließlich als Direktor des damaligen Königlichen Gymnasiums, der heutigen Konrad-Duden-Schule, nach Bad Hersfeld.

Spätestens dort wurden Duden die Rechtschreibprobleme seiner Zeit deutlich: Obwohl 1871 das Deutsche Reich gegründet worden war, hatte fast jede Schule, jeder Verlag und jede Behörde eine eigene Orthografie. Eine übergeordnete Regelung gab es nicht. 1872 veröffentlichte er die Schrift „Die deutsche Rechtschreibung“, der er ein Wörterverzeichnis mit Regeln beifügte. Acht Jahre später erschien sein wichtigstes Werk, betitelt „Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache“. Es enthielt rund 27 000 Wörter und orientierte sich vor allem an den preußischen und bayrischen Schreibweisen und Regeln. Es dauerte bis 1902, ehe Dudens „Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis“ für alle damaligen Bundesländer des Deutschen Reiches als verbindlich erklärt wurden. Österreich-Ungarn und die Schweiz schlossen sich an.

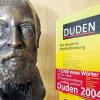

Zu diesem Zeitpunkt war Dudens Werk bereits in der 7. Auflage erschienen. Seine Tätigkeit als Gymnasialdirektor in Bad Hersfeld beendete Duden im Alter von 76 Jahren. Und arbeitete weiter an seinem Lebenswerk. Die achte Auflage seines „Orthographischen Wörterbuchs“ erschien 1905 noch unter seiner Federführung. Als er am 1. August 1911 starb, befand sich auf seinem Schreibtisch das nahezu fertige Manuskript für die 9. Auflage, die im Jahr 1915 erstmals unter dem Titel „Duden – Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter“ erschien. Die neueste Duden-Auflage umfasst 135 000 Stichwörter, Bedeutungserklärungen und Angaben zu Worttrennung, Aussprache, Grammatik und Stil. Der Dudenverlag gehört inzwischen zum Unternehmen Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG. Das Geburtshaus Konrad Dudens im Weseler Stadtteil Lackhausen ist seit Jahren ein Hotel. Seit etwa einem halben Jahr gibt es für den bekanntesten Sohn der niederrheinischen Stadt auch ein Denkmal. Kritiker halten den Standort der Bronzebüste auf einem Grünstreifen am Stadtrand allerdings nicht für besonders würdig. In Bad Hersfeld, wo Duden vor 100 Jahren beigesetzt wurde, erinnern zwei Denkmale an den Philologen.

Das Haus, in dem er zwischen 1876 und 1905 wohnte, beherbergt seit 1999 das Konrad-Duden-Museum. Gemeinsam mit dem Bibliografischen Institut Mannheim verleiht die Stadt Mannheim alle zwei Jahre den mit 12 500 Euro dotierten Konrad-Duden-Preis. Er wird an Sprachwissenschaftler vergeben, die Hervorragendes für die deutsche Sprache geleistet haben.

Ob Duden an den amtlichen Regeln der umstrittenen Rechtschreibreform der Jahre 1996 bis 2006 Freude gehabt hätte, ist nicht sicher. Er wollte ja durch Vereinfachung das Schreiben leichter lehr- und lernbar machen. Und stellte dabei gerne auch mal Grundsätzliches wie die Groß- und Kleinschreibung infrage: „Die Großschreibung wirkt verdummend, indem sie unter Kraftvergeudung Verstand und Gedächtnis zu gegenseitigem Kampf zwingt. Sie erschwert die Ausbreitung der deutschen Sprache.“