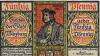

Überragendes Können, Authentizität und Originalität machen das künstlerische Werk von Heinz Schiestl einzigartig und besonders. An diesem Samstag, 11. April jährt sich der Todestag des Würzburger Bildhauers, Grafikers und Malers zum 75. Mal.

WÜRZBURG