Die Zehntscheune im Uselhof war eine ungewöhnlich große und zeugte von einer einst wohlhabenden Pfarrei. Vermutlich hatte sie den 30-Jährigen Krieg und sogar den großen Stadtbrand von 1684 überlebt. Stadtarchivarin Adelheid Waschka und Bezirksheimatpfleger Professor Günter Dippold haben ihre Geschichte zusammengetragen.

„Der Zehnt ist die älteste Abgabe, die man für einen Ort nachweisen kann“, erläutert Waschka. „Ein Drittel des Zehntes kam der Pfarrkirche für Armenwesen, Bauunterhalt, Pfarrer und dergleichen zugute, die zwei anderen Teile wurden ab 742 der Würzburger Diözese – dem Stift Würzburg – zugeführt.“ Eine Zehntscheune stand meist in unmittelbarer Nähe der Kirche. „Dorthin mussten die Pfarrangehörigen ihren Zehnt abliefern, auch von den umliegenden Dörfern“, zitiert Waschka aus einem Aufsatz des Bezirksheimatpflegers. Je größer (und wohlhabender) die Pfarrei war, desto größer auch die Grundfläche der Zehntscheune. Lichtenfels (vor 1207) und Ebensfeld (vor 1338) wurden laut der Stadtarchivarin erst später ausgepfarrt. „Die Lage an einem Stadttor war wichtig, da der Zehnt ja von den umliegenden Dörfern eingefahren wurde und somit nicht durch die ganze Stadt transportiert werden musste.“

Als die Altstadt brannte

Im Jahr 1684 wurden weite Teile der Altstadt ein Raub der Flammen. „Da an der Kirche und dem Friedhof wohl eine Schneise war, kann es durchaus sein, dass diese Scheune beim Stadtbrand nicht beschädigt wurde“, vermutet Waschka. Sie stürzt sich dabei auf die dendrochronologisch bestimmten Reste eines tragenden Holzbalkens, datiert ins Jahr 1612/13, im einstigen Ostgiebel. „Wäre der Balken irgendwo herumgelegen, man hätte ihn nach dem Stadtbrand sofort wiederverwendet“, sagt sie. „Die Scheune wurde 1744/45 renoviert. Meines Erachtens nach wurde die Fachwerkkonstruktion durch neue Balken ersetzt.“ Ein Neubau wäre zu dieser Zeit wohl eher mit Sandsteinen oder in moderner Fachwerktechnik, wie das Spital, errichtet worden.

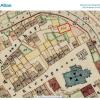

Die ursprüngliche Besitzgeschichte sei sehr kompliziert. Bekannt ist, dass die Hauptachse von Staffelstein ursprünglich die Bauersgasse hinauf an der Kirche vorbei durch die Kirchgasse verlief. „Auf dem Plan von 1851 ist dort die Stadtmauer allerdings geschlossen, da das Tor, das sich ursprünglich dort befand, vom Bamberger Domkapitel zugemauert wurde“, so Waschka.

Streit mit den Domherrn

„Die Domherren waren offenbar bestrebt, den adligen Einfluss in jedem Bereich zu beseitigen, notfalls durch Rechtsspruch“, legt Professor Dippold in einem Aufsatz dar. „Dagegen klagten 1422 die Marschalk von Kunstadt, die Zehntherren, doch ein Schiedsspruch zu ihren Gunsten wurde vom Domkapitel nie umgesetzt.“ Das Tor blieb verschlossen, die Domherren einen Sieg davon. Sie kontrollierten sämtliche Stadttore.

Die Grafen von Öttingen vergaben ihre Staffelsteiner Güter und Rechte als Mannlehen größtenteils an niederadlige Familien der Umgebung, so beispielsweise 1290 ab Gundeloch Marschalk von Kunstadt (später Ebneth), und daneben später die Herren von Schaumberg. „Einzelne öttingische Güter, Grundstücke und Teile des Zehnts hatten die Herren von Lichtenstein und die Schott sowie wohlhabende bürgerliche Familien wie die Müntzmeister und die Zollner – später Zollner vom Brand – in Bamberg“, so Dippold. Die Zollnerlehen befanden sich im 18. Jahrhundert noch im Uselhof. Die genaue Stelle ist nicht bekannt, „sie könnten aber dort gelegen haben, da sich die anderen Hausnummern alle aus dem Domkapitel‘schen Lehenbuch schließen lassen“. Adelheid Waschka merkt an: „Wann der Zehnt an das Domkapitel kam beziehungsweise ob überhaupt, konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Auf jeden Fall muss die Scheune noch bis 1804 in Gebrauch gewesen sein, sonst hätte sich der Name nicht so lange gehalten.“

Trauben oder Rebensaft

Die Zehntscheune gehörte einst zum Anwesen in der Lichtenfelser Straße 23 mit der alten Hausnummer 245, „dem ursprünglichen Anwesen der von Marschalk zu Ebneth“, so Waschka. Der Gasthof hieß „Zur Sackpfeife“. 1851 besaß ihn Hans Finzel, 1864 wurde er von Sohn Andreas Finzel übernommen. Wann genau das Anwesen in den Besitz der Familie Ehnes beziehungsweise deren Vorfahren kam, ist bislang nicht erforscht. Dafür ist etwas anderes gesichert: „Einst wurde die Zehntabgabe vor allem in Form von Weintrauben oder in Weinfässern abgegeben. Daher gehört der Keller neben der Scheune zum Ensemble.“ Spannend: „Der Kellerhals bei uns im Stadtgraben hinter dem Museum führt zu diesem Anwesen!“