Über das Pilgern und Wallfahren sind in den vergangenen Jahren ganze Bibliotheken geschrieben worden. Als meditative und sportliche Übung erleben sie seit 20 Jahren einen wahren Boom. Doch ihren Anfang haben die Wallfahrten natürlich im religiösen Bereich, eine Wurzel, die auch heute noch eine wesentliche Motivation darstellt.

Dabei darf man sicherlich behaupten, dass sich diese Beweggründe nicht ausschließen, sondern in geradezu idealer Weise ergänzen. Weiß man darüber hinaus noch um die Hintergründe und Historie der Wallfahrt, erhält sie eine weitere reizvolle Dimension, die durchaus zur Attraktivität und persönlichen Bedeutung des Geschehens beitragen kann.

Die Anfänge der Wallfahrt

Schon vor der Wallfahrt nach Gößweinstein gab es in Lichtenfels ähnliche Aktivitäten. Die Gebetsbrüderschaft Lichtenfels-Staffelstein-Kronach, die bereits 1344 erwähnt wird, unternahm kleine Umzüge und Gänge, um an Orten, denen besondere Bedeutung zugesprochen wurde, zu beten.

Für die Jahre nach dem 30-jährigen Krieg ist eine erste Wallfahrt nach Eggenbach (Pfarrei Döringstadt) zur Kirche der Schmerzhaften Muttergottes belegt. Dieser Brauch wurde bis 1743 ausgeführt und danach von der Wallfahrt nach Gößweinstein abgelöst.

Die war attraktiver, aber auch anspruchsvoller, war sie doch auf vier Tage ausgelegt. Deshalb war damit auch ein gewisser finanzieller Aufwand verbunden. Um den zu tragen, spendeten Stadt und Spital jedes Jahr 1,5 Gulden und außerdem 12 Kreuzer „zu Kerzen auf Gößweinstein“. Für die vier Knaben, die die Wallfahrt singend begleiteten, wurden 24 Kreuzer veranschlagt. Das Geld wurde auch dafür gebraucht, die Wallfahrer von Fuhrwerken begleiten zu lassen, die neben einigen Vorräten auch zum Transport Kranker, Verletzter und Erschöpfter da waren.

Wallfahrtsort Gößweinstein

Als die Lichtenfelser 1745 begannen, nach Gößweinstein zu pilgern, war dort das Wallfahrtswesen bereits auf einem ersten Höhepunkt angelangt. Seit etwa 1630 hatte Gößweinstein begonnen, den Charakter eines Wallfahrtsortes anzunehmen und in wenigen Jahrzehnten war es bereits zum Ziel von über 30 Wallfahrten geworden.

Als zum ersten Mal die Lichtenfelser Wallfahrer dort ankamen, 1745, wurden in diesem einem Jahr über 4900 Messen gelesen, mehr als 13 jeden Tag, bei einer Besucherzahl von annähernd 70.000. Für Beichtgelegenheiten für die große Zahl der Pilger sorgten zeitweise über 30 Priester. Viele dieser frühen Wallfahrten trugen den Charakter einer „demonstratio fidei“, einer Zurschaustellung des wahren, katholischen Glaubens gegen den stark gewordenen Protestantismus.

Wenn dann der Weg der Wallfahrer auch noch demonstrativ durch protestantische Gemeinden ging, war diese Provokation durchaus gewollt.

Schwere Zeiten für Wallfahrten

Schwere Zeiten für die Wallfahrt waren die ersten drei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, als die Ideen der Aufklärung in den Wallfahrten abergläubischen Unsinn sahen. So wurde die Wallfahrt im Jahr 1819 von der Polizei am Aufbruch gehindert und ihre Führer sogar kurzzeitig in Haft genommen. Im folgenden Jahr ließ man die Pilger zwar ziehen, sorgte aber dafür, dass in Gößweinstein die Kirchentüren verschlossen blieben. 1821 versuchte man mit einer unterwürfigen Eingabe des Stadtmagistrats an das Landgericht die Erlaubnis zu erhalten, war damit aber erfolglos.

Nun wandten sich fünf Lichtenfelser direkt an die Regierung in Bayreuth und verwiesen darauf, ein Gelübde zur Wallfahrt abgelegt zu haben. Durch ein Verbot kämen sie nun in unabsehbare Gewissenskonflikte.

Wiederaufleben der Tradition

Die Regierung blieb aber bei ihrem „Nein“ und begründete dies einmal mit der Vernachlässigung der häuslichen Arbeit während dieser Tage, dazu natürlich auch mit der Verschwendung von Geldern. Außerdem sei es ja wohl so, dass während der Wallfahrt unsittliches Treiben keine Seltenheit darstellte und auch die Gesundheit gefährdet würde. Während der Verbotszeit behalf man sich damit in kleineren Gruppen zu laufen, die kaum zu kontrollieren waren.

Erst 1833 war es wieder möglich, ohne Hemmnisse von oben nach Gößweinstein zu pilgern. Dabei hatten sich die Bräuche und Sitten der Wallfahrer kaum verändert. Dazu gehörte es auch, sich ein Andenken mitzunehmen, entweder eines der kleinen Bilder des Gnadenortes oder Öl aus der Ampel vor dem Gnadenbild, dem man auch Heilkräfte nachsagte, oder aber einen Span aus dem Holzkreuz oberhalb des Klosters.

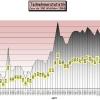

Genaue Zahlen für die Teilnahme an der Wallfahrt gibt es seit 1905. Bis 1913 waren dies im Schnitt 120 bis 130 Teilnehmer. In den Kriegsjahren stieg die Zahl auf 180 bis 200. In diesen schweren Jahren suchte man offensichtlich verstärkt Rückhalt in der Religion, was auch ein Gedicht des Burkheimer Poeten und Besenbinders Ahles bezeugt, der für die Wallfahrt nach Gößweinstein dichtete:

„Nach Gott geweihten Gnadenorten

Zieh´n frommer Pilger Schar um Schar

Und tragen durch der Tempel Pforten

Die Last der Sorgen zum Altar,

Und flehn an den heilgen Stufen,

Vertrauend auf den Herrn der Welt.

O Geist des Geistes hör ihr Rufen,

Das aus dem Land der Tränen gellt.“

Bekanntermaßen waren auch die Nationalsozialisten keine Freunde der christlichen Religion. So waren von 1942 bis 1944 die Wallfahrten schlichtweg verboten. Natürlich gab es auch hier Mittel und Wege, dies zu umgehen, zum Beispiel, indem man die Eisenbahn nutzte.

Nach dem 2. Weltkrieg bis zur Mitte der 1960er Jahre führte die Wallfahrt eher ein bescheidenes Dasein mit schwankenden Teilnehmerzahlen. Doch seit den 1970er Jahren hat sie sich wieder fest etabliert und ist heute wie schon seit über 250 Jahren ein Bestandteil des Lebens der Gemeinde und der Stadt.