Wie ein weißgepunkteter Teppich breiten sich die blühenden Märzenbecher im Hörnauer Wald aus. Wer weiß, dass Märzenbecher in der Natur nur noch selten vorkommen, versteht, welcher Naturschatz sich in diesem Bereich des Naturschutzgebietes verbirgt. Seit Anfang dieses Jahres liegt ein Teil des Märzenbecher-Bestands innerhalb einer 2,73 Hektar großen sogenannten Trittstein-Fläche.

Dies schützt das Vorkommen zumindest auf dem Papier zusätzlich. Denn innerhalb des Trittsteins ist nun für mindestens 25 Jahre keine Waldbewirtschaftung zugelassen. Die Natur bleibt sich dort weitgehend selbst überlassen. Dies ist gut für die Märzen und für viele Pilz- und Tierarten, die auf Totholz angewiesen sind.

Rückegasse innerhalb von einem Jahr zweimal schwer beschädigt

Ganz freiwillig hat die Gemeinde Frankenwinheim diesen Schritt, in dem auf Brünnstädter Gemarkung liegenden Teil des Hörnauer Waldes einen Trittstein auszuweisen, nicht unternommen. Im Januar 2021 waren dort bei Holzrückearbeiten auf einem Waldweg Schäden entstanden. Die Idee des Trittsteins war in der Folge in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) geboren worden, quasi als "Wiedergutmachung" für die angerichteten Schäden. Wie notwendig dies zum Schutz dieses sensiblen Stücks Natur ist, zeigte sich ungewollt im Dezember 2021 erneut: Damals beschädigten, wie berichtet, schwere Fahrzeuge erneut denselben am Waldrand gelegenen Weg massiv.

Innerhalb von nicht einmal einem Jahr waren Märzenbecher in diesem Bereich zweimal beschädigt worden. Dies hat die UNB eigenen Angaben nach auch entsprechend dokumentiert. Ungeklärt war Anfang des Jahres noch, wie mit dem in dem betroffenen Waldweg befindlichen Bauschutt umzugehen war. Dieser war dort über Jahrzehnte hinweg zur Befestigung des Weges illegal eingebaut worden. Zunächst hatte es die Ansage der UNB an die Gemeinde gegeben, der Bauschutt müsste entfernt werden.

Zwei Ortstermine führen zur Lösung im Umgang mit den Schäden

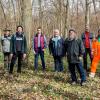

Zwischenzeitlich, berichtet Frankenwinheims Bürgermeister Herbert Fröhlich, habe es nach einem Ortstermin Ende Januar einen zweiten Termin am 16. März gegeben. Während dieser Termine mit Vertretern der UNB, des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Schweinfurt, des Bund Naturschutzes und der Höheren Naturschutzbehörde an der Regierung von Unterfranken sei vereinbart worden, dass der Bauschutt an Ort und Stelle verbleibt, "um weitere Schäden zu verhindern", wie Fröhlich sagt.

Aus Sicht des Naturschutzes sei es aus aktueller Sicht die beste Lösung, die Spuren in der Rückegasse so zu belassen, wie sie sind, begründet der Leiter der UNB in Schweinfurt, Philipp Keller, auf Nachfrage dieser Redaktion die jüngst getroffene Entscheidung. Aufgrund der Witterung sei es bislang nicht möglich gewesen, mit schwerem Gerät in den Bereich zu fahren, ohne dabei nochmals die geschützten Märzenbecher zu schädigen.

Trittstein verhindert weitere Schäden

"Die Spuren werden auch deshalb nicht zurückgebaut, da diese komplett mit Wasser gefüllt sind und hierdurch ein Lebensraum für Amphibien und verschiedene andere Tiere entstanden ist", erklärt Keller weiter. Und weitere Schäden an der Rückegasse seien in den kommenden 25 Jahren auch nicht zu erwarten – dank des Trittsteins und des damit verbundenen Verbots der forstlichen Nutzung in diesem Bereich.

Der vorhandene Bauschutt befände sich zudem deutlich unterhalb der Erdoberfläche und sei nur vereinzelt sichtbar. Einzelne, hervorkommende Steine rechtfertigten es jedoch aus Sicht des Naturschutzes zumindest aktuell nicht, den kompletten Boden abzugraben, auf dem sich schließlich auch die geschützten Märzenbecher befinden.

Märzenbecher-Blüte macht die Naturschäden sichtbar

Allerdings habe die in diesen Tagen langsam zu Ende gehende Märzenbecher-Blüte auch deutlich gezeigt, dass gerade im Bereich der ramponierten Rückegasse "deutlich weniger an Märzenbechern vorhanden sind". Laut Keller könne dies einerseits daran liegen, dass die tiefen Fahrspuren mit Wasser geflutet sind. Zum anderen seien die Pflanzen, die aus einer Zwiebel herauswachsen, durch das Befahren mit schwerem Gerät geschädigt worden. Dies unterstreicht letztlich Sinn und Zweck des Schutzes, den die seltenen Pflanzen genießen.

Die UNB beobachtet nun die weiteren Entwicklungen am Standort. Erwartet wird, dass sich der ausgewiesene Trittstein positiv auf die Natur auswirkt und diese sich dadurch ohne Störung von außen entwickeln kann.

Noch über 90 Hektar nutzbarer Gemeindewald in der Hörnau

Bürgermeister Fröhlich berichtet von weiteren Schutzmaßnahmen, beispielsweise für Wildbienen, die die Gemeinde noch umsetzen möchte. Für ihn ist klar, dass die Bewirtschaftung des Hörnauer Waldes nur noch in enger Absprache mit der UNB erfolgen wird. Wichtig ist ihm, zu betonen, dass der Gemeinde außerhalb der Trittstein-Fläche weiter genügend Baumbestand für den Holzerwerb bleibe. In Zahlen ausgedrückt liest sich das so: Knapp 91,5 Hektar des Gemeindewalds in der Hörnau liegen außerhalb des Trittsteins.

"Die Spuren werden auch deshalb nicht zurückgebaut, da diese komplett mit Wasser gefüllt sind und hierdurch ein Lebensraum für Amphibien und verschiedene andere Tiere entstanden ist."

Philipp Keller, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde

Zudem ist es Fröhlich wichtig, mitzuteilen, dass Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht am Waldrand, entlang bewirtschafteter landwirtschaftlicher Flächen, trotz Trittstein-Ausweisung möglich sind, ebenso händische Maßnahmen zur Waldverjüngung. Und letztlich sei neben der Natur auch die Gemeinde in gewisser Hinsicht Nutznießer des Trittsteins. Denn die Ausgleichsfläche von 13.650 Quadratmetern bringe ihr einen geldwerten Vorteil in Form von 54.600 Wertpunkten auf ihrem Ökokonto – ein guter Puffer für kommende Bauvorhaben.